|

|

|

扉

|

表紙

|

9

藤岡作太郎

「近世絵画史」

明治43(1910)年 第7版 明治36(1903)年 初版。

金港堂書籍株式会社。

活版印刷、洋クロース装。 本文400頁。 菊版。

本書は当初、前回の「東洋絵画叢誌」に付載して紹介するつもりであった。

本書の明治時代に関する記述が、「東洋絵画叢誌」発刊当時の絵画界の情況を理解するための補完資料になると考えたからである。

しかし、この部分のまとめに時間がかかってしまったので、切り離して今回分とした。

藤岡作太郎(1870-1910)は国文学者であるが、文学と関係の深い絵画の分野に参考書の少ないのを遺憾として、この書を著した。

わが国の絵画の歴史に関する体系的な著述としては、最初のものといってよいであろう。

はじめに「発端・古代略記」という一節が置かれているが、本格的な叙述は、江戸時代初期から明治時代までを対象としている。 「近世絵画史」と題するゆえんであるが、著者は緒言で「余の望むところ、もとより上古以来の変遷を叙述するにあれども、研究の未だ至らざると稟性の疎懶なるとは、しばらくこれを近世に止めしめぬ。」と述べている。

「古代略記」は、簡潔な叙述ではあるが、古代から戦国時代までの絵画の流れをきわめて適確に概観している。 つまり、「上古以来の変遷」が一応は略述されているわけである。

江戸時代初期から明治時代までは、次の5期に分けて叙述されている。

第一期 狩野全盛

…寛永の頃を主とし、ついでに遥かにその後に及ぶ。

第二期 横流下行

…元禄の前後より、享保に至るまでのことを主とす。

第三期 旧風刷新

…享保以後、宝暦を経、安永前後を中心として、寛政に及ぶ。

第四期 諸派角遂

…寛政より文化、文政を中心とし、天保を経て、維新の際に及ぶ。

第五期 内外融化

…明治年間のことを概説す。

ここで、各期に付せられた4文字の見出しは、たとえば「横流下行」は上流階級と下層階級との趣味の交流、「旧風刷新」は長崎からの写生画・文人画の伝播など、その期を特徴づける現象を表現してしている。 ここにも、著者の、変遷・推移へのすぐれた概括が示されている。

現今の美術史の書は、時代を代表する作品の論評を主体に構成されているが、本書は画家の伝記や師資相承の記述にも相当な比重がおかれている。 これは、著者が「今、画家の系伝を記せるもの世に多からず」(緒言)との認識のもとに、あえて意図したものである。 このため、それぞれの画家の行動や業績が、ときに逸話なども含めて物語風に述べられている。 そして、それが時代の全体傾向などの概括的な記述とも不思議に調和して、面白く読ませる絵画史という、本書の大きな特徴を生み出している。

代表的な作品を示す図版として、32枚の白黒写真の頁が別刷りで挿入されている。 その画質は、著者が「製版の模糊たるものの多きは…慚愧に堪へざるところなり」

(緒言)と記しているとおりであるが、当時の技術ではしかたのないことであろう。

右に掲げたのは、「第四期 諸派角遂」中にある平賀源内の「西洋婦人」で、これは比較的鮮明である。

また、巻末には、「画家索引」が付されている。

学術書に索引を付すことがいつごろから普及したのか知らないが、このような書を利用する場合にはまことに便利なものである。 これも、著者の行き届いた配慮を示すものであろう。

「第五期 内外融化」という見出しのもとに記述された明治時代は、当然、本書の初版刊行直前の明治35年頃までであるが、激動の時代のさまざまな動きがよく整理され、「画運衰微」、「文人画の流行」、「西洋画の振興」、「国粋発揮」、「現代の盛運」というストーリイで記述されている。

以下は、不完全ながら、その要約である。

「画運衰微」

維新後の混乱と欧米物質文化の流入は、伝統文化を軽視する風潮を生み出したばかりか、その破壊をももたらした。 神仏分離の強行も、廃仏毀釈の動きを生んでこの破壊を増大させ、貴重な文化財が失われた。

美術を愛好してきた豪富の家も、新時代への経営転換に追われた。 こうした環境変化で、伝統美術に携わってきた人たち、とくに絵師は窮地に陥り、生活手段の確保すら困難な状態となった。

「狩野芳崖は明治の画事を革新せし功労第一の人なり。されど当時、東京にありて赤貧拭ふが如く、人の勧めによりて五十幀の画を作り、これを売りて衣食の料に充てんとせしかど、大道の露店に空しく塵を蒙るのみ。やうやくすべてを三円にて田舎廻りの小商人に売りて止みぬといふ。芳崖また貧に苦み、砲兵工廠の図案課に傭はれんとして試験を受けしに、用器画に落第して採用せられず。かの天才を以てこの凌辱を受く、痛恨の極といふべし。…」

維新の際に最も大きな打撃を受けたのは江戸であったが、大都市・江戸の文化が一挙に衰退するはずはなく、まもなく新しい東京としての隆盛を迎えた。 この時に活躍したのが、柴田是真と河鍋暁斎の二人である。 是真は古今雅俗の画風を融合して洒脱・清新の趣があり、暁斎は好んで怪奇の事物を躍動的に画いた。

「文人画の流行」

維新後の十数年間は絵画の暗黒時代であったが、この時期に却って流行したのが文人画であった。 その流行の原因は、維新前の流行の余勢があったこと、当時は漢学者など文人気質の人が多かったこと、文人画が気節を重んじる時代の雰囲気に合致したこと、などである。

当時もてはやされた文人画家としては、東京の安田老山と京都の中西耕石を頂点とし、東京の奥原晴湖、福島柳圃、長三洲、京都の田能村直入、谷口靄山、豊後の平野五岳などがあった。 清国から来朝した胡鉄梅も一時名を知られたが、画家としての技量には見るべきものはなかった。

この文人画の流行も、明治20年頃には終息した。 東京や京都に比べて保守的傾向のある大阪では、今なお文人画が尊重されているが、芸術の発達は二京に及ばないため、画家としては森琴石等をあげうるのみである。

「西洋画の振興」

維新後の欧米文化の流行は、当然絵画の分野にも及び、西洋画は文人画とともに行なわれた。

西洋画に携わった人々は、おおむね幕末の蕃書調所で西洋画を教授していた川上冬崖(1827-1881)の弟子で、陸軍省の地図や小学校の絵画手本など実用的なものの制作が多かった。

その中にあって、ひとり純粋美術を追求したのが、高橋由一である。 由一は、冬崖に学んだのち、英人チャールス・ワーグマン(Charles Wirgman (1832-1891))に就いてその手法を学んで、遂に一家をなした。 由一の絵は、今日から見ると和臭があるが、冬崖に比べれば純粋な西洋画に近い。 なお、ワーグマンに学んだ人には、由一のほか、五姓田芳松、山本芳翠などがいる。

ワーグマンに次いで西洋画の指導者となったのは、イタリア人アントニオ・フォンタネジー(Antonio Fontanesi (1818-1882、現在ではフォンタネージと表記される。))であった。 政府は、明治9年に、工部大学内に美術学校を新設してフォンタネジーらに教授せしめ、前記の五姓田芳松、山本芳翠のほか、小山正太郎、浅井忠らが学んだ。 フォンタネジーは情熱をもって教授にあたり、学校の整備にも尽くしたが、やがて政府の姿勢に不満を抱き、明治十一年には辞職して帰国してしまった。 美術学校そのものも明治十六年に廃止され、ここに西洋画の発展は一頓挫を来たすこととなった。 しかし、今日西洋画家として名のある者の多くは、フォンタネジーに学んだ人たちから出ている。

当時の西洋画界には、これらとは別の一人の奇才・川村清雄があった。 清雄は、冬崖に学んだのち、米国、フランス、イタリアに渡って絵画技法を研究した。 花卉や器具の絵に優れた天才であるが、作品が少ないため、名を高めることがないまま今日に及んでいる。

「国粋発揮」

フェノロサ(Ernest Fenollosa (1853-1897))は、明治十二年来朝し、東京大学で政治学・理財学を講ずるかたわら日本美術を研究。 鑑画会を起こして、日本画を復興、尊重すべきことを説いた。

政府も、日本画の保護奨励政策をとるようになった。 その一つが展覧会の開催で、明治十五年に第一回絵画共進会を開き、十七年にその第二回を開いた。 これよりさきの明治12年頃、佐野常民、河瀬秀治、山高信離などの人たちが竜池会を結成し、古書画の展示会を開くという動きがあった。

この会が、明治二十年には日本美術協会となり、美術工芸作品の展覧会を毎年開催することとなったので、政府主催の絵画共進会は廃止されることとなった。

政府はまた、フェノロサの提言を契機に、美術取調委員を欧州に派遣し、その報告にもとづいて、明治二十一年に東京美術学校を設立した。 日本画家としてこの設立に力を尽くしたのは、狩野芳崖と橋本雅邦であった。 芳崖は、フェノロサや岡倉覚三(天心 1862-1913)と協力して美術学校開設にこぎつけたが、その始業に先立つ4ヶ月前に没した。 大作「悲母観音図」は、死の五日前に完成したものである。

芳崖とともに日本画復興に努めてきた雅邦は、開設された美術学校で教授の主位を占めた。 雅邦は、多くの生徒に影響を与え、二十六年以降、横山大観、下村観山、菱田春草などの卒業生を出すに至った。

京都でも、明治十三年に京都府立画学校の設立を見、岸竹堂、幸野梅嶺、巨勢小石、久保田米僊、田能村直入などが教授の任にあたった。 これらのうち、東京の狩野芳崖に比すべき者は岸竹堂で、ほかには森寛斎や幸野梅嶺が名声のある画家であった。

芳崖と竹堂とは、西洋画の応用に最も積極的であった。この二人が他の画家たちの上にぬきんでていたのも、ある程度までこの折衷に成功したからであるといえよう。

「現代の盛運」

明治二十八・九年より今日までの数年間は、維新以後における絵画の最盛期である。

内国勧業博覧会は、明治十年の第一回から二十三年の第三回までは東京で開かれたが、第四回は、日清戦争に勝利した二十八年、京都で開催された。 日本画には意欲的な大作の出品があり、西洋画は出品数は減少したものの大きな質的向上がみられた。

翌二十九年には、日本画に日本絵画協会、西洋画に白馬会が組織され、それぞれが第一回の共進会を開いた。 三十年には、京都で全国絵画共進会が開かれるなど、展覧会の動きは最高潮に達し、出品者、観覧者はもとより、作品の購入者も増大した。 美術批評も盛んになった。

日本画は、明治十七・八年以来復興に向かって、維新後落魄していた大家も名声が揚がったわけであるが、日本美術協会を中心とした彼らの活動は、新しい日本画の創出という点では不十分なものであった。

ここに、明治の日本画として新時期を画する業績をあげたのは、橋本雅邦である。 雅邦は、川端玉章らと美術学校での指導に当たったが、美術協会派の保守的傾向にあきたらず、ついに日本絵画協会を設立するに至った。 雅邦・玉章を中心としたこの絵画協会には、美術学校卒業生の横山大観、下村観山、菱田春草らのほか、寺崎広業、川合玉堂なども参加した。

一方、西洋画は、日本画の復興と反比して振るわなかったが、画家たちは将来の発展を期していた。

明治二十一年、小山正太郎、松岡寿、浅井忠、川村清雄らが明治美術会を設立し、その年以降、毎年展覧会を開催してきたのであった。 二十八年には、欧州から黒田清輝、久米桂一郎が帰朝した。 彼らの絵は、フランス印象派の影響を受けたもので、それまでのイタリア派の絵画と趣を異にした。 清輝らの意気盛んなこともあって、西洋画はふたたび注目されるようになった。 二十九年には東京美術学校に西洋画科が設けられ、清輝がその教授となり、桂一郎も考古学・美術解剖学を講じた。 さらにこの年、清輝、桂一郎を中心とした新進の西洋画家たちは、新たに白馬会を結成した。

このように、日本画と西洋画とはともに活況を呈してきたのであったが、明治三十一年に東京美術学校に内紛が生じ、創立以来の校長・岡倉覚三が辞任するという事件があった。 このとき、雅邦をはじめ観山、大観、広業、春草ら教育の任に当たっていた人たちは共に辞職し、新たに日本美術院を設立した。 この事件は、日本画と西洋画の勢力の消長に影響を及ぼした。 雅邦が去ったあとの日本画科はふるわず、西洋画科の清輝らは大いに手腕を発揮することになったからである。 一般的傾向としても、西洋画を賞するものが多くなってきた。

この頃は、京都画壇の勢力が強大になってきた。 多くの注目すべき画家がおり、中でも竹内栖鳳の名が高い。

思うに、わが国の画家の欠点は、その思想を養わず、写生を努めないところにある。 有名な作品が出ると、その模倣が輩出するのは、確固とした信念を欠いているからである。 内に思想を養い、外に写生を努めることは、絵画の道の基本であるが、特に今日の画家に対して警告する点である。

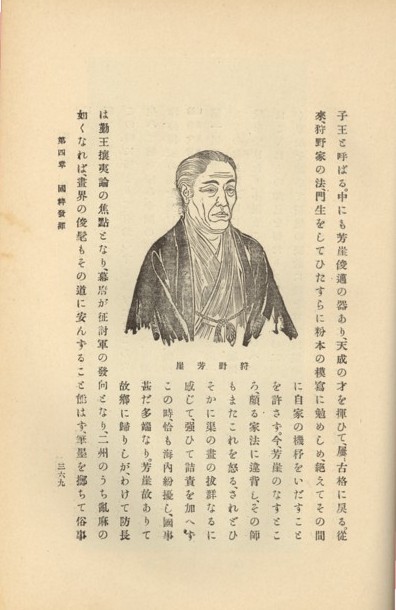

最後に、藤岡が「画運革新の主将、明治美術界の偉人」とする、狩野芳崖 (1828-1888)についての記述を引用、紹介しよう。

芳崖については、「画運衰微」のところで不遇の時期の記述を引用したが、「国粋発揮」の章にはその生涯および業績全体にわたる記述がある。

この部分は、著者がとくに力をこめて書いたことがわかるような文章である。

狩野芳崖は長門豊浦藩(長州藩(萩藩)の支藩)の士、その家、世々、藩の絵事を勤め、芳崖の父・晴皐は即ち木挽町家(奥絵師として栄えた狩野家)の伊川の門人なり。 芳崖年壮にして江戸に来り、勝川雅信(伊川の孫)に学びて勝海雅道と称し、橋本雅邦と共に木挽町絵所門生中の獅子王と呼ばる。 中にも芳崖俊邁の器あり、天成の才を揮ひて、屡々古格に戻る。 従来、狩野家の法、門生をしてひたすらに粉本の模写に勉めしめ、絶えてその間に自家の機杼をいだすことを許さず。 今、芳崖のなすところ、頗る家法に違背し、その師もまたこれを怒る、されどひそかに渠(彼)の画の抜群なるに感じて、強ひて詰責を加へず。 この時、恰も海内紛擾し、国事甚だ多端なり。 芳崖故ありて故郷に帰りしが、わけて防長(長州藩。周防国・長門国を藩領としていた)は勤王攘夷論の焦点となり、幕府が征討軍の発向となり、二州のうち乱麻の如くなれば、画界の俊髦もその道に安んずること能はず、筆墨を擲ちて俗事に身を委ぬ。 維新の後も、また糊口の計に急にして、久しく画事を顧みず、年を経て貧窮益々迫り、明治十二年、意を決して東京に出づ。 されど美術界の衰微はこの時に極まりて、有為の才も施すところなし、飢寒交々至れるに、禍は禍を生みて肺を病み、辛酸の態名状すべからず。 明治十五年、雅邦の推薦により、島津公爵家の嘱を受けて犬追物絵巻を画き、纔に一時活計の途を得たり。(この絵巻、今、宮内省にありといふ。)

第一回絵画共進会の開設あるに当りて、芳崖一幀の画を出陳す、されど顧みるものなし。 第二回にはまた山水及び桜下駿馬の二幀を出して、最下等の賞状を受けたり。 不遇まことに憐れむべしといへども、物極まれば則ち変ず、名家はこゝにその知己を得たり。 フェノロサかの二幀の画を見て感に堪へず、親しく芳崖を訪ひて斯道の談論に時を移す、意気相投じて、一見旧知の如し。 芳崖また美術が学術、工芸と並び待つて、一国人文の発展を卜すべきもの、日本の光華を万国に知らしむるも、またこれに依るべきを覚り、重大なる責任の自家の双肩に懸れるを思ひて、深く自ら誓ふところあり。 フェノロサ、岡倉諸氏と共に周旋して、遂に東京美術学校の開設を見るに至れり。 惜しいかな、力を致して果を見ず、始業に先立つこと四箇月、明治二十一年十一月、六十一歳にして没す。

日本画は東山時代以来、漢画の風を受け、その狩野派なると他派なるとを問はず、概ね山水を画くを以て主とし、殊に水墨の画を多しとせり。 芳崖また山水に一機軸を出し、勁健の筆と和柔の筆と併せ用ひ、濃淡黒白鮮かに、印象頗る明晰、一時、世人争ふてこれに倣ふ。 しかれども芳崖の長所として他人の企及すべからざるは、その人物を描き、賦色をよくするにあり。 批評家の曰く、傅彩は西洋画の特色なり、日本画はいかにすともその半ばをだにもよくすること能はずと。 芳崖笑つて曰く、これ能はざるにあらず、試みるものの拙なるなり、われ今かの彩料を日本画に試みんと。 よりて仁王捉鬼の図を作る、その筆奇矯に過ぎ、物品の配合やゝ当を得ざるものあるが如しといへども、燈光と錦帳と映発して、五彩燦爛、まことに作家が設色の技倆を見るに足ると称す。(この画、今、ボストン美術館にありといふ。) 東京美術学校所蔵の悲母観音図(第三十一図)も、渠が畢世の大作にして、その永眠前五日に成れるものなり。 同校にまたその草稿を蔵せるを見れば、或は洋風の女神の如くし、或は従来の天人の如くし、稿を更ふること数々にして、名家が苦心の尋常ならざるに驚かざるを得ず。 その雲と山とにおいて、また観音の裾、圏中の嬰児などにおいて、やゝ奇矯の癖の露出するありといへども、概するによく無上の慈悲を表現して、遥かに王朝古代の名画の塁を摩し、端麗温雅譬ふるに物なく、設色の沈厚またよくこれに合へり。 探幽以来、佛菩薩を画いてよくその聖相を尽くせるもの、芳崖を措いてそれ誰かある。

終