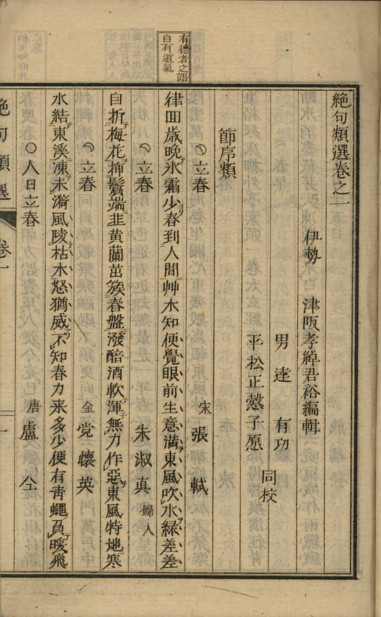

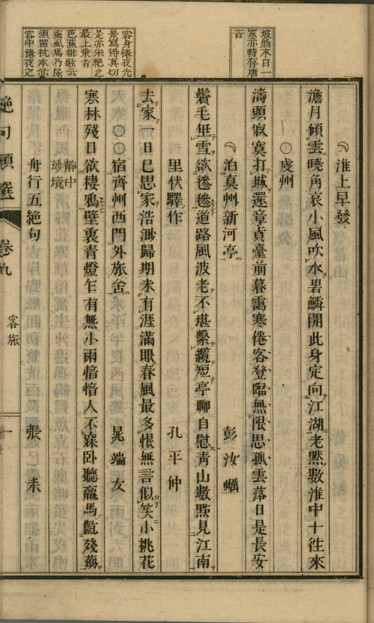

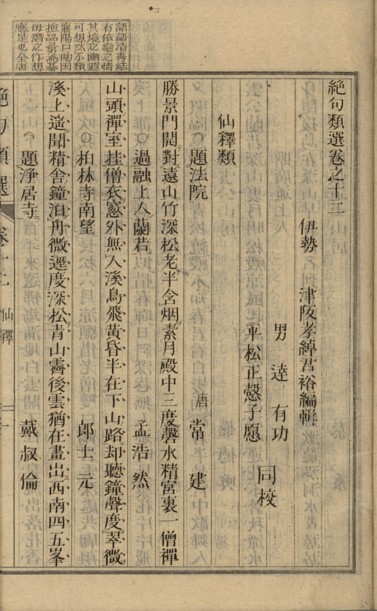

銅刻版、縦12cm、横9.5cm。

唐代から清代にわたる七言絶句の名詩3000首を、21の類に分けて編集し、欄外に簡単な批評文を添えた書である。

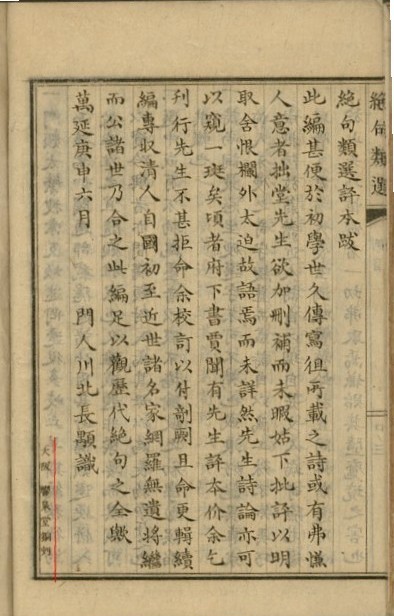

はじめ、津藩の儒者・津阪東陽(名は孝綽。1744-1825)が、類別の書「絶句類選」を編集した。序文によれば、文政7(1824)年に完成したらしいが、生前には刊行に至らなかったようである。(東陽は、その翌年に没している。) 子息の津阪有功らの手によって刊行されたのは、その死から3年後の文政11(1828)年のことであった。

その後、同じ津藩の儒者・斎藤拙堂(名は正謙。1797-1865)が、この「絶句類選」中の主な詩に批評を書き加えた。この批評文を加えた書は、「絶句類選評本」として文久2(1862)年に刊行された。

斎藤拙堂は、津阪東陽と同じ藩に属したわけではあるが、二人は特別な関係はなかったようである。50歳以上もの年齢差があるので、接触もなかったかもしれない。

本書は、文久2年刊行の「絶句類選評本」を、明治に入ってから翻刻したものである。文政11年刊本、文久2年刊本とも通常の木版本サイズであったと思われるが、この翻刻本はいわゆる袖珍版で、現在の文庫本よりやや小さいくらいのサイズである。

そのため、木版印刷でもなく活版印刷でもない、銅刻という印刷方法が使われている。

銅刻とはエッチングのことで、わが国では司馬江漢(1739-1818)が実用化の先鞭をつけた。ふつう、地図の印刷や活版印刷本の挿図の印刷に用いられた技術であるが、本書は全体がこのエッチング技術によって印刷されている。

エッチングでは、表面に防食剤を塗った銅版に鉄筆で文様を描き、それによって金属面が露出した部分を腐食させて印刷原版とする。きわめて精密な線描が可能なので、本書のように、おそらく原書の3分の1位に、縮小印刷することができるわけである。

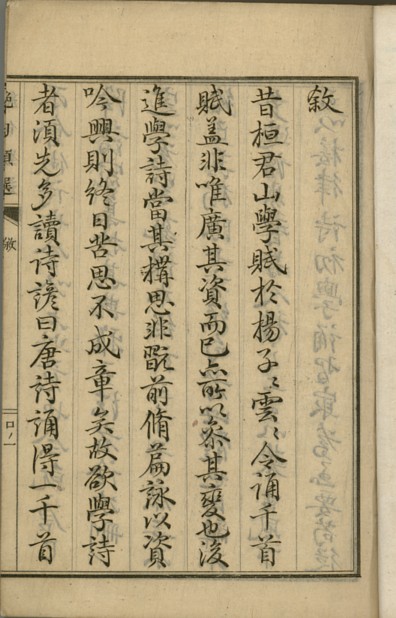

津阪東陽の叙(序文)

津阪東陽の叙(序文)

昔、桓譚(字は君山。前漢末~後漢初めの人)が揚雄(字は子雲。前漢の人)に賦の作り方を学んだとき、揚雄は千首の賦を暗誦させた。これは、能力を拡大させるだけではなく、発展をはかるためでもあったのだろう。

初心者が詩の作り方を学ぶ場合も、自分の構想について、あらかじめ参考になる作品を頭に入れておかなければ、終日苦しみ考えたところで作品を完成させることはできない。ゆえに、詩を学ぼうとする者は、まず多くの詩を読むべきである。諺に、唐詩を誦すること一千首ならば、詩を作ろうとしなくても口をついて出てくる、というのもこの意である。

私は、唐以降の諸家の詩集から典雅にして規則にかなったものを抽出し、家塾の教科書として総計三千首を選定した。対象を七言絶句のみに限ったのは、この詩体は多くの語を用いる必要がなく、習いやすいからである。昔の人も、この詩体について、上は古風(古詩)に進むことができ、下は律詩に接することができて、初心者が学ぶには最も適したものであると言っている。

この道に進む者は、ここに集めたものの中からお手本にするものを選び取ることによって、その能力を伸ばし、発展させることができよう。これ、私が後進の人たちに望むところである。

文政七年甲申八月 東陽老人、稽古精舎に於いて題す。

この文は、東陽の編集意図をよく表わしている。また、七言絶句が初心者一般に適した詩体であるとする見解も妥当なものであろう。

広瀬淡窓(1782-1856)の「淡窓詩話」(明治16年初刊)に、「詩の妙は絶句にありと称し、古今の詩集を抄録するにも、七絶のみを取りて世に行ふ」と批判しているのは、本書のことではないかと思われる。淡窓は、童子無学の輩は絶句から入るが、学力備わった者は古詩から入るべきであると述べている。古詩の方が本格的であるからということらしいが、理屈に過ぎた論といえよう。

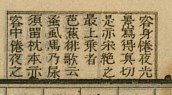

津阪東陽の文のあとには、さらに1行があって、「八年乙酉夏日 菱湖 巻大任書」と記されている。つまり、この序文は巻菱湖によって清書されたものである。

巻菱湖(名は大任。1767-1833)は、新潟の人。江戸で塾を開き、書家として名声を博していた。

銅刻者は、この菱湖の滑らかな書体を巧みに写し取っている。これらの文字も3分の1位に縮小されているはずであるが、おそらくは全てをフリーハンドで行なったのである。

本文 1

本文 1

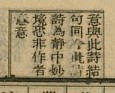

張軾(軾は誤りで、正しくは木偏)の「立春」の詩の上部に小さく記された「有徳者の語、おのずから道気あり」というのが、この詩に対する拙堂の批評である。

張軾(軾は誤りで、正しくは木偏)の「立春」の詩の上部に小さく記された「有徳者の語、おのずから道気あり」というのが、この詩に対する拙堂の批評である。 本文 2

本文 2

本文 3

本文 3