主 要 目 次

Ⅰ 銅版画

Ⅱ 文人画 ・ 書

Ⅲ 下絵 ・ 画稿など

論文

銅版画師 響泉堂をめぐって

近代大阪の南画家 森琴石 ― その生涯と作品 ―

森琴石と西洋画

地方文化と森琴石

琴石と妻鹿友松

森家所蔵写真についての考察

資料

『雲来詩鈔』 『学海画夢』抄

印譜 ・ 落款

響泉堂所鐫銅版書目

森琴石 年表

作品目録

|

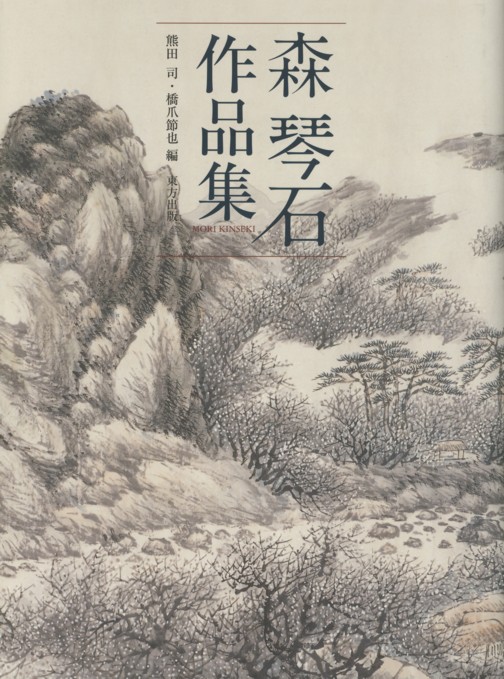

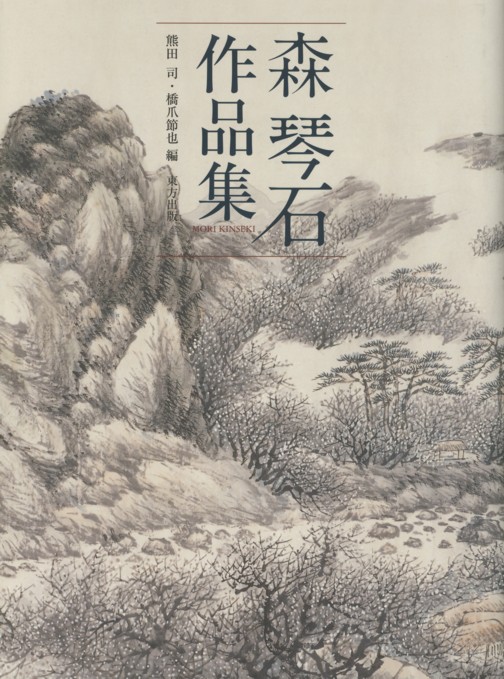

| カバー |

|

主 要 目 次

Ⅰ 銅版画 Ⅱ 文人画 ・ 書 Ⅲ 下絵 ・ 画稿など 論文 銅版画師 響泉堂をめぐって 近代大阪の南画家 森琴石 ― その生涯と作品 ― 森琴石と西洋画 地方文化と森琴石 琴石と妻鹿友松 森家所蔵写真についての考察 資料 『雲来詩鈔』 『学海画夢』抄 印譜 ・ 落款 響泉堂所鐫銅版書目 森琴石 年表 作品目録 |

1843(天保14)年 兵庫・有馬に生まれた森琴石 (もり・きんせき)は、大阪南画界の異才 鼎金城の門に入り、師没後は 忍頂寺静村に師事。 また 大阪の儒学者 妻鹿友樵らに漢籍・詩文を学び、東京に出て洋画にも接する。 一方で 当時日本に滞在していた清人南画家たちと交流し、新しい時代の表現を追求した。 晩年には 文展審査員を務め、帝室技芸員にも任ぜられた。1921(大正10)年 大阪で78歳の生涯を閉じる。この経歴には、琴石が、文人画家としての必要な修練を経、さらに高度な研鑽を積んで大成し、当時の画人として最高の栄誉を得るに至ったことが示されている。

| 森琴石 題画詩選 |

1 月瀬真景図 (七言絶句)

壬午九月画 於 聴香盧 并 題 浪華 琴石

香風吹送半林烟 香風 吹き送る 半林の烟 月瀬尾山齊皎然 月瀬の尾山 斉しく皎然 阪路崎嶇不嫌遠 坂路は崎嶇たるも 遠きを嫌はず 爲花辛苦亦因縁 花の為に辛苦するも また因縁

(明治15年)〇 皎然 : 一面に白い。 〇 崎嶇 : けわしい。 〇 因縁 : 機会 (仏教的意味ではなく、漢語本来の意味)。

「月瀬真景図」 は、前記したように 横長の大作で、画面右上から左下にかけて流れ下る渓水と、それに沿って豊かに拡がる梅林を、手前の山のかなり高い位置から俯瞰したものである。 背後に連なる山々は、山水画特有の 「つくね芋」 風にデフォルメされているように感じるが、一面に花をつけた梅の木々や、大小の石が頭を出している渓谷は、写実的で、遠近表現も巧みであり、琴石の文人画中 最も生気あふれる作品である。

詩は、図の左上に記されている。 左側が低い方、つまり登ってきた方なので、詩の内容に合っているようである。

第一句、梅の香りとともに、けむったような梅林の 半ばほどが見えてきた。 (烟は、かすみ というよりは、はなやいだ雰囲気 を表している。)

第二句、はるか前方の尾山のあたりは、一面の白である。

第三句、梅林までの坂道はなかなか険しいが、遠くてもぜひ行き着きたい。

第四句、花を堪能するための、こうした苦労も、なかなか良いものだ。

この詩は、この年の3月に石橋雲来らとともに現地を訪れた際の作であるが、そのことを示す作品が月ヶ瀬の騎鶴楼に残されている。 一つは、騎鶴楼の画帖に画とともに したためたもの (「文人画・書」 図版2)、もう一つは、襖に揮毫したもの (「文人画・書」 図版3) である。 襖の方には、「月瀬口号」 の付記があるが、口号とは、即興で作られ、吟じられた詩、の意味である。 それを一字も変えていないのは、琴石の作詩能力の高さを示すものであろう。

8 書 (七言絶句)

鐵橋

落筆湖山水墨成 筆を湖山に落して 水墨成る 群峯杳渺夕陽明 群峰 杳渺として 夕陽 明らかなり 江天更有堪摸處 江天 更に摸すに堪ゆる処有るは 一鴈雪中呼侶聲 一雁 雪中に侶を呼ぶの声 この詩のみは、題画詩ではなく、半折に雄渾な筆勢で書したもの。 (一気に書き上げたため、第三句中の 「堪」 字を書き落とし、最後に補っている。) 書としては、一見 きわめて豪放に見えながら、各文字に対する細かな神経が感じられる、変化に富んだ作品である。

詩には、胸中にある山水の景を写し出す画家の、円熟した境地が表現されている。

第一句、(筆をおろす紙帛の上には、既にありありと湖や山が見えているので、) 湖や山に筆をおろせば、水墨画は自然に出来上がっていくのだ。

第二句、筆は、はるかに連なっている峰々を、また、それが夕陽に浮かんでいるところを、なぞっていく。

第三句、おっと、この景色の中で、まだ筆が追いついていないところがあったぞ。

第四句、近景の雪の中に、仲間を呼んでいるらしい一羽の雁がいるのだ。 あの鳴き声までも画き込まねば。

これはつまり、詩中に画を成したもの、ということができよう。

10 桃花渓流図 (七言律詩)

琴石

雞犬人物總秦餘 雞犬人物 総て秦の余 千樹桃花護隠居 千樹の桃花 隠居を護る 不識三章新約法 識 ( らず 三章の新約法) 猶藏萬巻未燒書 猶ほ蔵す 万巻の未だ焼けざる書 水通煙澗方容榷 水は煙澗に通じたれば 方 ( に榷を容れ) 山暖晴嵓可命車 山は晴巌に暖かなれば 車を命ずべし 不是阿房三百里 是 ( らず 阿房三百里) 楚人一炬便成墟 楚人の一炬に 便 ( ち 墟と成る) 〇 三章新約法 : 漢の高祖が、秦の厳しい法令を廃止して、新たに公布した法。 殺人は死刑、傷害と盗みは処罰する、という三つの規定のみであったという。 〇 猶藏萬巻未燒書 : 秦の始皇帝による焚書を免れた書が、ここには残っていた。 〇 榷 : 丸木橋。 〇 阿房 : 始皇帝が渭水の南岸に築いた壮麗な宮殿 (阿房宮)。 〇 楚人一炬便成墟 : 阿房宮は、秦を破った楚の項羽によって焼かれ、廃墟となった。

「桃花渓流図」は、重畳たる巨岩が画面を圧している。 一番下の岩には洞穴があって、渓水が流れ出ており、その流れに棹さして小舟を操り洞穴に入っていこうとする、漁夫らしい人物がある。 目を少し上に転ずると、上下の岩の間の部分には、梢にピンク色の花をつけた木々があり、これら花をつけた木々は岩の向こう側の斜面を覆うように続いているらしい。 さらに目をこらすと、手前の岩山と遠くの岩山との間の雲海には、家屋が点在していて、人の安住できる空間が存在するようである。 こうした配置から、これが陶淵明の 「桃花源の記」 の景を描いたものであることは、明らかである。

第一句は、「桃花源の記」 をテーマにすることを宣言したような部分で、その記述をなぞっている。 漁夫が迷いこんだ桃花の地は、「秦の時の乱を避け」 て 隠れ住んだ人たちの子孫が共同生活を営み、「雞犬互に鳴吠す」 る 平和な村落であった。

第二句は、この地のシンボルである桃の樹林について、村落を遮蔽して隠れ住む人たちを守ってきた、という役割を与えている。

第三句 ・ 第四句では、これらに詩人の想像が加わる。 この村人たちは、漢の高祖が制定した三章の法は、もちろん知らないだろう。 また、先祖が移住するとき携えてきた多くの書物は、秦の焚書に遭わなかったのだから、そのまま残っているのではないか。

第五句 ・ 第六句では さらに、この別天地との間を行き来することを、空想する。 渓水が通じているのだから、そこに丸木橋を懸ければよいし、天気の良い 暖かな日には、車を利用してはどうだろうか、と。

第七句冒頭の 「不是」 は、現代中国語の “ bú shi ” のニュアンス ― 「いやいや、そうではない」 とか 「それはダメだ」 とか いうような ― で、間投詞的に挿入されているように思われる。 つまり、否定しているのは、第五句 ・ 第六句の空想であって、第七句・ 第八句は、否定の理由となる事実を挙げているのである。 秦の始皇帝が営んだ あの壮麗な阿房宮でさえ、楚の項羽に焼かれて たちまち廃墟になってしまったではないか、と。 そして言外に、橋をかけたり、車を通じたりすれば、こちらがわ俗世間の野心家たちによって、折角の別天地も台無しにされてしまうだろう、との意が示されているわけである。

多くの故事を引いているが、述べられているのは 思考による遊戯のような内容である。 こうした遊び心も、題画詩の特徴の一つかもしれない。

25 秋景山水図 (五言絶句)

乙未秋日 冩於 東濃妻木 崇禅精舎 南窓下 琴石 森熊

殘毫冩秋山 残毫もて 秋山を写 ( く) 山深人更遠 山深くして 人 更に遠し 爲去訪幽人 去 ( きて 幽人を訪ねんと為) ( るに) 去踏不知返 去踏して 返る (や否や) を知らず

(明治28年)〇 殘毫 : ちびた筆。 〇 幽人 : 世間を避けて静かに暮している人。 〇 去踏 : 他に用例を見ないが、(山中に) 出かけて歩きまわる、意であろう。

「秋景山水図」 は、きわめて典型的な (あるいは類型的な) 構図と描法による水墨山水図である。 旅行中の滞在先において、おそらく短時間で制作した作品であるから、新たな工夫などを加えず、無難にまとめたのであろう。

前景の渓水に沿った小径を、杖を手に歩む人物がおり、上方を見上げている。 その視線方向の山あいには、これから訪ねて行く先らしい家屋が、小さく見えている。

詩の意味は明らかで、語釈に重ねて、解説を加える必要は ないであろう。

第三句 ・ 第四句は、唐の賈島の有名な五言絶句 「隠者を尋ねて遇はず」 を、意識している。

詩画ともに、臨機応変な 琴石の器用さを示したものである。

44 青緑春江花塢図 (七言律詩)

琴石 森熊

迤邐沙隄接畫橋 迤邐 ( たる沙隄は 画橋に接し) 東風楊柳暗長條 東風に 楊柳は暗く長条たり 鶯隨玉笛聲偏巧 鶯は玉笛に随ひて 声 偏に巧みに 馬受金羈氣益驕 馬は金羈を受けて 気 益すます驕る 舞榭歌臺臨道路 舞榭 歌台 道路に臨み 佛宮仙館入雲霄 仏宮 仙館 雲霄に入る 西湖春色年々好 西湖の春色 年々好 ( しく) 底事詩翁歎寂寥 底事の詩翁 寂寥を歎ず 〇 迤邐 : 連なり続く。 〇 畫橋 : 装飾を施した美しい橋。 〇 金羈 : 立派な たづな。 〇 底事 : とるにたらぬ、つまらぬ人物。(底は低に、事は士に、それぞれ通用)

「青緑春江花塢図」 は、薄墨と淡彩とで 初春の湖水の景を画いた、明るく、のびやかな作品である。 湖畔のあちこちには、芽を吹いたばかりの柳があり、ところどころ桃の花も見える。 手前の丘の道には、杖を手にした隠逸らしき人物が一人。

詩の方は、画の趣きとは少し異なる、華やかな光景をうたっている。

第一句、長く続く土手は、美しい橋につながっており、

第二句、春風に吹かれて、柳の木々は 黒く煙ったように枝を伸ばしている。

第三句、鶯は、笛の音に合わせているかのように、巧みな鳴き声を響かせ、

第四句、馬は、貴人のたづなに操られて、気持をたかぶらせている。

第五句、舞踊の小屋や歌唱の台が、道路に面して設けられ、

第六句、遠くには、仏教や道教の寺院が 霞んで見える。

第七句、西湖の春景色は、今年もこのように見事で 申し分ないが、

第八句、この老いぼれ詩人にとっては、それとても 何となく うら悲しい。

そうすると、この画は西湖を描いているわけだが、人々の行きかう華やかな所ではなく、そういう所に入り込めない第八句の老詩人が、悲哀をかこちつつ歩きまわっている、やや寂れた場所なのであろう。

琴石は、自らが画中に描き込んだ老詩人のために、この詩を作ったわけである。

〔月ヶ瀬写生〕 3 寒山図 (七言絶句)

寒山一路入林分 寒山の一路 林に入りて分かれ 隔谷鐘聲帶夕曛 谷を隔つる鐘声 夕曛を帯ぶ 盡日尋花々不見 尽日 花を尋ぬるも 花 見えず 天飆吹落古陵雲 天飆は吹き落す 古陵の雲 〇 寒山 : さむざむとした山。 〇 天飆 : 天に吹きすさぶ大風。

「月ヶ瀬写生」 は、石橋雲来らと月ヶ瀬梅林を訪れた際の、写生帖らしい。

この 「寒山図」 の頁には、右側に まずこの七言絶句が記され、その左側に、松や杉に囲まれた寺院らしい建物、その背後の岩山などのスケッチが、続いている。 左右の岩山に、文殊石、薬師石の名が記されており、そのうちの薬師石の名が一致するので、この寺は 雲来の 「月瀬遊記」 にいう文殊院であろう。 笠置山中の、かなり険阻な所のようである。

第二句、谷の向こう側から聞こえる鐘の音とともに、たそがれてきた。

第三句は、山道を歩きながらずっと花を探していた、ということだが、このように花を恋うるのは、憧れの月ヶ瀬梅林への到着を焦る気持の表れかもしれない。

第四句は明らかに、藤井竹外(1807~1866)の有名な七言絶句『吉野』中の「古陵松柏吼天飆」(古陵 松柏 天飆に吼ゆ)の句を踏まえている。 竹外の詩における「古陵」は、吉野・如意輪寺にある後醍醐天皇陵を指し、詩全体として尊皇の思いが表現されているのだが、この詩では単に、 往古の天皇の陵墓が散在する地域(奈良、京都の郊外)に入ってきたことを意識して、「古陵」の語が用いられているにすぎないと思われる。 上空の強風で雲の流れが速くなり、まるで古陵の散在する地域の雲を吹き落とさんばかりである、という当日の状況を、竹外の詩句を利用して印象づけたのであろう。

〔月ヶ瀬写生〕 6 舟中観鴨長堤 (七言絶句)

山巓煙樹碧空横 山巓 煙樹 碧空に横たはり 曉靄不遮溪水聲 暁靄は 渓水の声を遮らず 笠置鴨村無限景 笠置 鴨村 無限の景 扁舟自在畫中行 扁舟は 自在に 画中を行く 〇 笠置 鴨村 : 琴石らが月ヶ瀬への往還に、舟で通過した木津川沿いの村々 (現在の木津川市加茂町、相楽郡笠置町)。

この 「舟中観鴨長堤」 と題した頁は、月ヶ瀬梅林の中心部をスケッチした頁の後に掲げられているので、帰途に描いたものであろう。 右半分は 川の流れと平行方向の岸の木々を見た景、左半分は 流れの前方 (後方?) に山を見た景、 の2つに分れており、詩はその間に記されている。

第二句は、朝もやが一面に立ちこめていても 谷川の音ははっきり聞こえる、ということであるが、スケッチの川 (木津川) は川幅もかなり広く、ゆったりと流れているので、この川に流れ込む小さな 「渓水」 の音を聞いているのであろう。

第四句は、いわゆる 「画のような風景」 ということを、よりダイナミックに表現している。 あるいは画家として、画に仕立て上げるための構想を加えながら、実景を見ている。

終

| らんだむ書籍館 ・ TOP |