|

| �� |

��L���͋y�сA���L���߂̈ꕔ�́A�w�����^���ƓK�m���@�\�u�������Y�^�v�ɂ݂���\�x���A�X�ՐΎ��ӂɊւ�������A�ꕔ�������ċL�q�����Ē����܂����B

�w�����^���ƓK�m���@�\�u�������Y�^�v�ɂ݂���\�x�i�~��@������/�v���t�o��/���a�T�X�N�j

�������̕ϊv���ɐ�������Y�@�\�^�����L�������\

��l����\�ܔN�Ԃɂ킽��e���������̓��L�u�������Y�v��ʂ��Ė������ِF��B����̔g���ɗh��������̑����w�i�ɁA�K�m�剺����̑��ʂȐl���𗬂Ɠ��Â̐V���Ȉ�ʂ����@�����

�`�������Љ�͂��`

���~�k�������P�X�Q�P�N���Ɍ����܂�B���s��w���ƁB����w���_�����E�K�m�L�O����ȂǗ�C�B�K�m�����̑��l�ҁB���N�ɂ킽��K�m�̌����ƁA�u�������Y�v�ł̓K�m�W�̋L�q�Ƃ����킹�A�^���y�ѓK�m�剺���̓��Â̈���𖾂炩�ɂ������́B�K�m�̐����^�ɂ͖����o�Ȃ��l����A�펖�ȂǁA�M�d�Ȏ��������؋L�q����Ă���B�ڍׂ͓��������������������B

|

|

| ���P |

| |

�u�������Y�@�Ђ܂����тڂ��v

�A�������̓��L�ŁA�V�ۂS�N�i�P�W�R�R�C�Q�V�j�����������當�v�R�N�i�P�W�U�R�A�T�V�j�X���Q�W���܂ŁA���̟f����ܓ��O�܂ŁA���悻�R�P�N���ɂ킽��B

���u�������Y�v�́A�O�҂P�P�Q����҂T�S���̑S�P�U�U�����Ȃ肽���Ă���B�v���������ŁA���̊��s���e���ʂ�����҂���Ă������A�悤�₭���a�T�V�N�U������u�L�������S�W�ҏW�ψ���v�̎�ɂ��A���c�̍L���挫���Ɏ����̌��{�Ɋ�Â��w���L�������S�W�E���L�҈�x�i�v���t�o�Łj�ȉ��Ƃ��Ċ��s�����Ɏ������B

���u�L�������S�W�v�́A�������ҁA���M�сA���ȁE�`�L�����сA�ʊ��@�����������Ȃ�A�u���L�ҁv�͑������v���҂ŁA�����ɂ�����l���E�����E�w��E�Љ��E�����ȂǁA�e����̎��ԂƓ�����`���鐶���������ł���B

�E�E�E�E�E�������Љ�͂��E�E�E�E |

|

�@ |

| �� |

�����͎ҁ�������Ўv���t�o��

|

|

| ���Q |

| |

�����^���@�i�������@��������j

�������̗��w�ҁE����E����ҁB��������ˎm�����҈��̎O�j�B

�����͏́A���͌��فA�ʏ͎̂O���A�ʍ��ɓK�X�֓��B

���P�W�Q�T�N�A15�̎��A������㑫��ˠ�����~���狏���ɖ�����ꂽ�������֍s���B ���P�W�Q�U�N�A���V�V�i�����w�ҁE�V���w�҂ł�����j�̗��w�m�ɓ���B

������ɍ]�˂̒؈�M���E�F�c��֍ւɂ��w�ԁB�̂�����ɗV�w���A�P�W�R�W�N�A��⊢�����K�X�֏m���J���A��Ƃ̖T�痖�w���������B�呺�v���Y�A���{�����A�咹�\���A����햯�A����@�g�瑽���̈�ނ��琬����B

�����v�Q�i�P�W�U�Q�j�N�U���A���˂Ă���̖��{�̉���t�A�C�̈˗���������A�W���]�˂ɍs���A�W���Q�P�����{����t�ɔC����ꂽ�B�[�W���S�����m��w�����挓���A�P�Q���@���ɏ�����ꂽ�B

�����v�R�i�P�W�U�R�j�N�A�����Ƒ����]�˂ɌĂъĊԂ��Ȃ��U���A�ˑR�̑�\�������A���J��k����w�����扮�~�ŋ}�������B�T�S�B

|

|

�@ |

| ���R |

|

�����^��/�A�������@ �\���ꂼ��̕��v�R�N�\

�����^�������Q�@�����R�s��������������

- �A������

- �剺��m�l���u���c�����v�ŁA�����⏈�Y�ƂȂ�A���̐l�X����ւ��Ɗ댯���ƁA�����ɋ߂Â��Ȃ��悤�ɂȂ��������B�����^�����]�˂ɍs�����̂́A��������@�I�ɂ��邳���������B�^�����}�������̂ƁA�������r�c�ɐg�����̂́A�قړ������ƂȂ�B�ˎ�w�u�F�A�������i��j�N�\�v�����Q�Ƃ��������B

|

|

�@ |

| �� |

���f��F�A�������̟f�N���A�u�������Y�v�̖|���łƁA���g�o�F��w�u�A�������v�ł̎g�p�����Ƃł́A�P�������܂����������Ă��܂��B����͑O�҂��V��ɕϊ��������́A��҂�����ł̓��t�Ǝv���܂��B���g�o�ł́A�����ꂼ��̕������ł̓��t�����̂܂܋L�ڂ��܂��B����������܂��������m���������B

|

|

|

| ���S |

| |

�K�m�E�A���m�̕ϑJ/�X ��

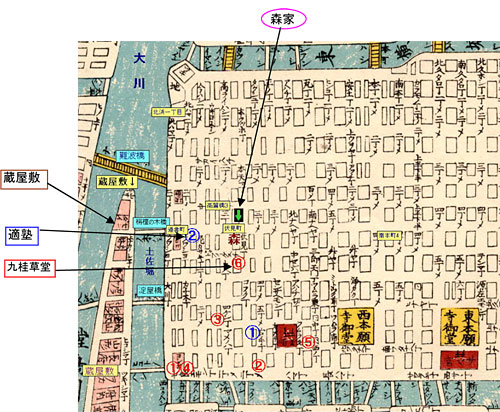

�n�}���X����ߓ���/�d�����㕺�q���[/�O��2�N�i1845�j

- 1,2�@�������^���̏m

-

| 1:�V�ۂX�N�S���� |

�F�����V���E�E�E�E�K�m |

| 2:�V�ۂP�S�N�P�Q���P�T�� |

�F�ߏ��� �E�E�E�E�K�m�i���݂��c��j |

- 1.2.3.4.5.6. ���A�������̏m�ϑJ

-

| �P�F�V�ۂX�N�T���W�� |

�F�����x�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E���ߒ� |

| �Q�F�V�ۂX�N�P�Q���S�� |

�F���������싞�����k�ω��J |

| �R�F�V�ۂP�P�N�R���X�� |

�F���틴�l���X�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�Ō� |

| �S�F�V�ۂP�P�N�W���Q�X�� |

�F�M�������Ȗk�� |

| �T�F�O���R�N�P�P���U�� |

�F�W�H�����k�V�V |

| �U�F�������N�P�Q���Q�V�� |

�F�������S�������k���E�E�E�E�E��j���� |

�X�Ɓ�

�n�}�ɂ���u��{���S���ځv�E�u���틴�R���ځv�́A��N�A�X�Ր��A����������]�����������B |

|

|

| ���T |

| |

- �v�⌺�@�i�v�⌳�@�j

- �����R�N���܂�B���ˈ�B�g�c���A�̌Z�B��N����蒷��ɗ��w���w�тɍs���A�O���R�N���s�ɗV�сA�O���S�N�U������^����ɓ���B���Éi���N�����A�瓇�ƌ䑤��t�u�ɓ����p���A�˖��ō]�˂�荲��ɕ����r�����Ɋ��A���@�������̏ې擰�m�̏m���ɗ~�����ƍ^���ɐ\���o���B�^���ɉ��`�������Ă������@�͂��̐\���o��f�����B�i�Éi���N�j�R���A���@�͓K�m�̏m���ɋ�������B�Éi�Q�N�����˖��ɂ�蔋�ɋA��A�s�u���ɔC������B�������N�Q���Q�V���f����B���N�R�T�D

�������K�m�̐����^�ɂ��̖��͖����B

|

|

|

| ���U |

| |

�����ېV���ɓ��{��ς��錴���͂ƂȂ����u�m�v����ю�ȁu�m���v

- ���u�K�m�v

- �������E�r�c���ցi�X�ՐΗF�l�u�����]�v�̋`��j�@���|���y�ƒ����]�j�E�呺�v���Y�E�咹�\��E����햯���E �������_�E���^��ցE���{�����E����@�g���E����H�@�ق��B

- ������햯�@�ˁu����18�N4���y�Q�z���Q�A3�Ԗ��@&�@���R�v�E�u����18�N�T���y�S�z���R���Q�Ԗځ@�X�Րƌc���`�m�v�E�u�����P�X�N�P���y�P�z���V�Ԗ��v

- �����V�@�g���u�����P�U�N�X�����Q�Ԗ��v�E�u�����P�W�N�T���y�S�z���R���Q�Ԗځ@�X�Րƌc���`�m�v�v�E�u�����P�W�N�U���y�P�z���U�Ԗ��v�E�u�����P�W�N�X���y�Q�z���T�Ԗ��v�E��F�m�F�u�����g���Y�v�E�����u�����p���v

- ���c�u���X���@������v

- �呺�v���Y�E���F�n�E�E��G�����E������i�V�[�{���g��m�m���j�E���쒷�p�E���O�F�E���~�O�i���O�F�̕��j�E����܊x�E���䗕�c�E�����ljJ�Ȃǁ��u�A���W���i�O�j��Ȗ剺���v�������������B

- ���@�u�������m�v�E�u���ϊفv

- �v�⌳���E�ɓ������E���]���E�،ˍF��i�j���ܘY�j�E�i����Y�E�����W��E���������E�O���ꐽ�E�R���L���E�R�����@�ق��B

���u�A���m�v���u��w�F�A�������i�j�j��Ȗ剺���v�������������B |

|

|

| ���V |

| |

- �R�������i�R�����j

- �R���������R��N���i��܂Ȃ�@�����˂�j�̗{�k�B�����葠(�����Ƃ̗{�q�ɂȂ�O�j�Ƌ��ɍ]�˂֍s���A�M���m�ɓ���A�̂��葠�Ƌ��ɗ���A�^���̏m�ɓ��債���B�����E�葠�A���ɓK�m�̐����^�ɂ͖��������B

���R����N����J�N�I�̉��ɓ�����A��J�N�I30�̎��A�F�䒬�ʐ��i��Ȃ��j�����k�m���J�����̂́A�����̎R��N�̋��͂��傫�������B�R����N�́A�A�������̉��t�u�����R�v�Ɋ��w���w��ł���B

- �u�R���Ɓv�L�q����

- �����P�R�N�W�����Q�Ԗ�

- �u�㌎�S�v�E�u�F�䒬�v�L�q����

- �u�����P�U�N�V�����P�Ԗڒ��P�@����C���R���v�E�u�����P�W�N�V���y�P�z���T�Ԗ�&�V�Ԗ��v�E�u��l�|���R�F����ՒJ�v�E��F�E�m�F�u�Č��@���v�E�u�Ƒ��F�X�莵�v

|

|

|